Walter Lilie (1876-1924) war Kunstmaler und Zeichenlehrer. Er stammte aus Leipzig und war aus gesundheitlichen Gründen länger an der Riviera und in der Schweiz, bevor er ab der Zeit des Ersten Weltkriegs in Schwetzingen lebte.

Leben

Lilie wurde am 1. Juni 1876 in Leipzig als zweiter Sohn des Schriftstellers und Journalisten Moritz Lilie (1835-1904) geboren. Die Familie zog 1880 nach Kötzschenbroda und wenig später nach Niederlößnitz (beides heute Stadtteile von Radebeul), wo sie zum Freundeskreis von Karl May zählte, mit dem sich der Vater jedoch 1892 überwarf, so dass Moritz Lilie sogar ein Strafverfahren gegen May wegen Beleidigung anstrebte.1

Sowohl Walter als auch sein älterer Bruder Georg Lilie (1873-1935) waren künstlerisch begabt, kamen jedoch erst im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeiten dazu, sich der Kunst zu widmen. Georg Lilie schuf zwischen 1902 und 1910 rund 800 Federzeichnungen für die Landesdenkmaltopographie „Bau- und Kunstdenkmäler Thüringen“ und machte sich danach bei verschiedenen Geschichtsvereinen und Museen in Thüringen verdient. Walter Lilie wurde zunächst Stadtschreiber und bildete sich autodidaktisch in künstlerischen Praktiken, bevor er ab 1903 Kurse bei Carl Bantzer (1857-1941) an der Kunstakademie in Dresden besuchte. Allerdings war Walter Lilie auch lungenkrank, so dass er die Linderung seiner gesundheitlicher Probleme durch den Umzug ans Mittelmeer und später in die Schweiz zu lindern suchte.

In J. A. Beringers Buch über „Badische Malerei 1770-1920“ heisst es, Lilie wäre nach Beginn seines Studiums „an die Riviera zur Erholung, dann nach Graubünden zur Gesundung und hierauf nach Zürich zur Ausheilung und zuletzt ins Badener Land zum regsten Schaffen“ gekommen.2

Seine Zeit in Graubünden verbrachte er in Davos. Von dort aus nahm er u.a. 1906/07 an dem Wettbewerb um das Meraner Plakat teil3 und malte dort auch noch 1908.4 Spätestens ab 1909 wohnte er in Zürich.5

Wahrscheinlich musste er mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Schweiz verlassen. Das Schweizer Künstlerlexikon listet ihn zwar noch 1917 in Zürich-Hürrliberg,6 aber Lilie hatte bereits 1916 im Mannheimer Kunstverein 35 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle ausgestellt und schon dabei wurde sein Wohnsitz mit Reilingen (bei Schwetzingen) angegeben.7 Im November 1918 bestritt er mit rund 100 Exponaten eine Ausstellung in der Galerie Moos in Karlsruhe.8

In Baden soll Lilie auch als Zeichenlehrer am Realgymnasium und in der Idiotenanstalt von Mosbach tätig gewesen sein, Wir fanden keinen Beleg dafür. Im Nachruf der Badischen Presse vom 14. Juli 19249 wird kein Aufenthalt in Mosbach erwähnt. In der Ankündigung einer Gedächtnisausstellung im Spätjahr 1924 werden „Heidelberg und Odenwald, Neckartal und Rheinebene“ unter den Lebensstationen genannt. Eine lithographierte Ansicht des Mosbacher Marktplatzes10 und eine Ansicht von Lohrbach bei Mosbach datieren beide 1918,11 so dass Lilie auch um diese Zeit in Mosbach tätig gewesen sein könnte.

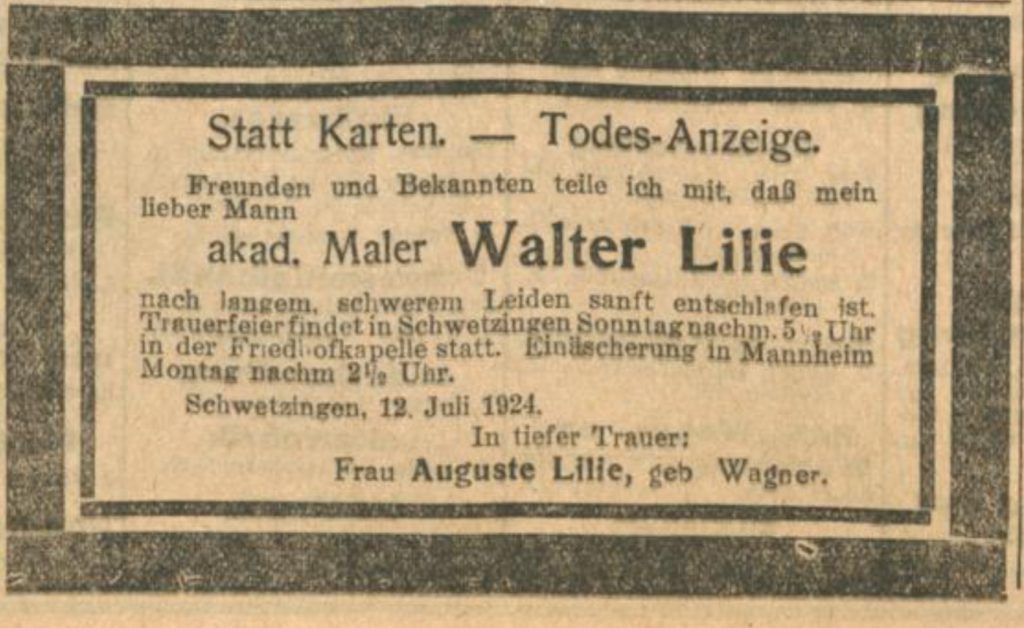

In seiner Zeit in Schwetzingen ab 1920 nahm Lilie weiterhin an größeren Ausstellungen teil, u.a. war er mit zwei Bildern (Pfälzer Kirchweih und Selbstbildnis) bei der Großen deutschen Kunstausstellung 1923 in Karlsruhe vertreten.12 Jedoch bestimmte seine schwere Lungenkrankheit seinen Lebensweg, so dass er sich ab 1922 an die Nordsee und im Frühjahr 1924 nochmals an die Riviera begab, wo sich jedoch keine Besserung mehr einstellte.13 Er starb nach langer Krankheit am 12. Juli 1924 in Schwetzingen.

Im Oktober 1924 fand eine große Gedächtnisausstellung im Schwetzinger Schloss statt.14 Im Frühjahr 1925 schloss sich eine Gedächtnisausstellung im Bruchsaler Kunstverein an.15 Sein künstlerischer Nachlass wurde 1933 in der Kunsthalle in Karlsruhe ausgestellt.16

Walter Lilie schuf Landschaftsbilder, Blumenbilder und Porträts. Mit seinen wechselnden Lebensstationen haben sich auch die Motive des Malers geändert: Mittelmeermotive von der Riviera, Bauernmotive und Landschaften aus der Schweiz, und schließlich unzähliche Motive aus Baden und speziell aus dem dem Schwetzinger Schlossgarten. Gemeinhin gelten seine Schwetzinger Motive als Höhepunkt seines Schaffens. Einige Motive von Lilie aus Baden wurden auch in den beiden Bildmappen „Badisch‘ Land“ verbreitet.

Werk in der Kunstsammlung Schmelzle

Einzelnachweise

- Moritz Lilie bei karl-may-wiki.de

- J. A. Beringer: Badische Malerei 1770-1920″, 2. Auflage, Karlsruhe 1922, S. 175.

- Kunst und Handwerk, Zeitschrift für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk, Jg. 57, 1906/07, Heft 7, S. 219.

- Bild „Heuernte in Graubünden“, datiert Davos (19)08, versteigert bei Rudolf Bangel, Frankfurt am Main, 5. Oktober 1926, Lot 144.

- Notiz zur Ausstellungsbeteiligung im Kunstsalon Gerstenberger in Chemnitz in: Die Werkstatt der Kunst, Jg. 9, 1909/10, Heft 9, 29. Dezember 1909, S. 246.

- Schweizer Künstlerlexikon, Bd. IV, 1917, S. 283.

- Die Werkstatt der Kunst, Jg. 15, 1915/16, Heft 43, S. 564.

- Unterhaltungs-Beilage zum Karlsruher Tagblatt, 19. November 1918.

- Digitalisat

- https://www-p2.archivportal-d.de/item/WBSXZTBXWDJBAZJYHSB5MAKCH3QFC23Z

- https://www-p2.archivportal-d.de/item/RHK7MK4XQB3PQZWC2RUVD5F5VEBIT4K2

- Ausstellungskatalog Große deutsche Kunstausstellung für freie und angewandte Kunst, Kalrsruhe 1923, S. 19.

- Walter Lilie †, in: Karlsruher Tagblatt, 30. Juli 1924, S. 2-3.

- Karlsruher Tagblatt, 16. Oktober 1924, S. 2-3.

- Gedächtnisausstellung Walter Lilie in Bruchsal. In: Badischer Beobachter, 19. April 1925, S. 8.

- Volksgemeinschaft: Heidelberger Beobachter, NS-Zeitung für Nordbaden, 6. Oktober 1933, S. 4.